Es ist seltsam, dass es heutzutage Mode geworden ist, Kinder vor Beerdigungen und Trauer zu „schützen“, weil sie sozusagen noch nicht erwachsen genug dafür sind, sie verstehen es nicht, es zermürbt sie nur.

Ich kann mich nicht an die erste Beerdigung in meinem Leben erinnern. Vielleicht gehörte es 1992 meinem Großvater. Er war über siebzig, ich neun. Unsere Beziehung war nicht besonders eng. Dann gab es immer alle paar Jahre eine Beerdigung. Meistens starben entfernte Bekannte der Familie oder Verwandte, auf die unsere Eltern zählten, aber wir nicht mehr. Und als ich älter wurde, häuften sich natürlich auch die Abschiede von nahen Verwandten und Freunden.

Am 1. Januar 2010, gegen Ende eines Treffens in Taizé, Polen, erhielt ich eine SMS von meiner Mutter: Meine Großmutter war gestorben.

Wir hatten ihn ein paar Tage zuvor besucht, aber er war schon lange nicht mehr da. Kürzlich besuchten meine Mutter und ihre Schwester, also ihre beiden Töchter, sie in dem Heim, in dem sie sich um sie kümmerten (sie wollte einziehen, da den Bewohnern eine Suite gegeben wurde und alle ihre Freundinnen dort lebten). Ich habe es eine Weile nicht gesehen. Auf dem Heimweg herrschte bedrückende Stille im Auto.

Für uns Enkelkinder war es schockierend, den zerknitterten Körper zu sehen, wie er manchmal unbewusst murmelt, seine Hände manchmal hin und her bewegen.

Für meine Mutter war es kein Schock, da sie den gesamten Prozess regelmäßig besuchte. Ich hätte nicht einmal gedacht, dass das das letzte Mal war, dass ich ihn lebend sah. Als ich die SMS erhielt, dankte ich dem Himmel, dass ich beim letzten Besuch bei der Familie gewesen war (und bat das Heim und meine Mutter energisch, ihr die Krankensalbung zu spenden).

Dann befanden wir uns bei der Zeremonie auf dem Dorffriedhof, knochentief in der Kälte.

Ich erfuhr vom Tod der Schwester meines Großvaters, die etwa zwanzig Jahre lang bei uns im Krankenhaus lebte. Er war schon über achtzig, aber er sah schon alt aus, als wir klein waren. Es bedeutete für uns Beständigkeit. Ich war an einem ruhigen Dienstagnachmittag zu Besuch – ich war an der Reihe. Ich kam zu spät, um ihn zu treffen – aber der Arzt sagte mir: Er sei tot. Ich war schockiert, ich wollte plötzlich den Angehörigen anrufen, der sich am meisten um ihn gekümmert hat, ich drückte die Nummer, jemand nahm ab, ich teilte dem Telefon mit, dass er gestorben sei, dann stellte sich heraus, dass es sich um einen falschen Anruf handelte – ich entschuldigte mich, legte auf Aufgelegt, nochmals gewählt, jetzt ist es die richtige Nummer.

Unsere Beziehung verlief nicht ohne Reibungen, aber dennoch liebevoll. Ich habe seine Anwesenheit noch Jahre danach gespürt.

Um fünf Uhr morgens wachte ich auf und erhielt eine SMS. Es wurde von meinem ehemaligen Klassenkameraden geschickt, der sich dafür entschuldigte, dass er seine langjährigen Schulden in Höhe von zehntausend Forint nicht begleichen konnte – ich konnte mich kaum daran erinnern. Als ich aufwachte und Facebook öffnete, wurde ich mit der Tatsache konfrontiert, dass er gestorben war – genauer gesagt, er hatte Selbstmord begangen. Zweiter Versuch, diesmal erfolgreich. Er sprang vom Balkon seiner Großmutter. Er hatte viele Schulden. Und es hat uns gefallen. Und dann wurde mir klar: Ein paar Stunden zuvor, um fünf Uhr morgens, erhielt ich tatsächlich eine Abschieds-SMS.

Das letzte Klassentreffen in Kecskemét begann mit einem Treffen auf dem Friedhof – drei unserer Klassenkameraden sind hier begraben.

Es gibt jemanden, der an Krebs erkrankt ist und neben seiner allein zurückgelassenen Frau drei Kinder zurückgelassen hat. Einige wurden von einem Lastwagen angefahren, wurden psychisch gestört, wurden dann obdachlos und starben schließlich. Einige der Uni-Bekannten sind bereits abgereist, obwohl sie kaum die Hälfte von dem erlebt haben, was heute üblich ist.

Und da ist Bandi, mein alter guter Freund, der auf dem Friedhof seiner eigenen Stadt begraben liegt. Es war sehr deprimierend, auf seinem Sarg im Alter von 35 Jahren zu lesen: „Er lebte 36 Jahre.“ Es ist sehr seltsam, dass ich ihn nicht anrufen kann, wenn ich daran denke, ihn anzurufen.

Oder da sind mein Vater und meine Großmutter – die Mutter meines Vaters – die sich im Abstand von nur ein oder zwei Monaten endgültig verabschiedet haben. Mein Vater war seit einigen Jahren krank. Als man es meiner Großmutter erzählte, sagte sie, sie wolle keines ihrer Kinder begraben. Er hat es gelöst. Etwas früher, aber er ist gegangen. Mein Vater leitete immer noch seine Beerdigung, obwohl er kaum sprechen konnte. Wir wussten, was unserem Vater bevorstand, aber es schien, als würde er noch eine Weile bei uns sein. Also ging ich nach Siebenbürgen. Und dann rief mich plötzlich meine Mutter an – als ich sie schauen sah, wusste ich schon warum. Ich ging zum Dorffriedhof und rief meine Patin an (die neben meiner Mutter war). Dann bin ich nach Hause gegangen. Meine Großmutter war 85. Mein Vater ist 58.

Und mit der Zeit erhält man immer mehr Todesnachrichten. Tanten und Onkel, an die wir uns kaum erinnern, sterben. Dann sterben auch enge Bekannte, Freunde, Verwandte und Familienangehörige.

Als Kind bin ich viel auf Friedhöfen herumgestolpert, besonders die alten, verlassenen Friedhöfe gefielen mir, es war spannend, die Inschriften auf den Grabsteinen auszugraben. Als Erwachsener spazierte ich über den Nationalfriedhof an der Kerepesi út oder über einen verlassenen Friedhof in Rákosszentmihály.

Der Friedhof ist ein Ort der Ruhe. Ein bisschen melancholisch. Irgendwie komisch. es ist ein bisschen gruselig. Es ist schwer, sich vorzustellen, wie es gewesen sein muss, von hier nach dort zu gehen, wie die letzten Momente gewesen sein müssen, wie es gewesen sein muss, tot zu sein. Laut Atheisten natürlich: wenn überhaupt.

Sie nahmen uns mit zu den Beerdigungen. Nicht alle, aber sie haben mich mitgenommen. „Junge, er kriegt es noch nicht“ oder „Lasst uns ihn verschonen“ wurde nicht erwähnt. Uns musste gesagt werden, ob wir jemanden nie wieder sehen würden und warum. Natürlich könnte es als Gläubiger einfacher sein. Aber nicht viel.

Es ist seltsam, dass es heutzutage Mode geworden ist, Kinder vor Beerdigungen und Trauer zu „schützen“, weil sie sozusagen noch nicht erwachsen genug dafür sind, sie verstehen es nicht, es zermürbt sie nur.

Ich denke, diese Mode ist eine der zeitgenössischen psychologischen Moden, die alle darauf abzielen, uns so weit wie möglich vor unangenehmen Dingen, Konflikten, Herausforderungen und Schwierigkeiten zu bewahren. Was bleibt, ist, um es mit Pink Floyds Worten zu sagen, eine „angenehme Entspannung“.

Um unsere geistige Gesundheit zu schützen, wollen wir uns nicht mit beunruhigenden Dingen auseinandersetzen. Tatsächlich wäre unsere geistige Gesundheit geschützt, wenn wir uns der Realität stellen würden, denn dann wären wir in der Lage, Widerstandskraft zu entwickeln.

Wenn sie nach der Beerdigung, zu der sie es mitgenommen haben, mit dem Kind sprechen, wird es nicht wegen des Verlustes zusammenbrechen. Er wird es verarbeiten. Und wenn Jahre später ein nahes Familienmitglied, ein Verwandter oder ein Freund plötzlich weggeht, zum Beispiel wenn man zur Beerdigung von Oma und Opa muss, wird man mit dem, was wir Trauer nennen, nicht sofort konfrontiert. Natürlich kann man das Kind „schonen“ und es bis zum 18. Lebensjahr nicht in die Nähe von Beerdigungen oder Friedhöfen lassen, erst danach wird es das Klopfen des Bodens auf den Sarg viel besser ertragen, als wenn es das schon einmal erlebt hätte und hätte es erwarten können.

Dieses Klopfen, das Geräusch der Erde, die auf den Sarg fällt, ist am schockierendsten. Der Tiefpunkt. Aber man muss es durchleben.

All dies ist natürlich Teil eines größeren Problems auf dieser Welt: Es ist unangenehm, auf den Friedhof zu gehen – vor allem, wenn wir weit entfernt von der Ruhestätte unserer Lieben leben. Aber eigentlich wollen wir uns nur selbst retten. Mit dem Tod haben wir nichts zu tun. Aber der Friedhof ist eine Kontinuität mit der Vergangenheit. Mit unserer eigenen Vergangenheit. Du kannst rausgehen und mit den Toten reden. Es wird auch von Psychologen empfohlen. Mit uns selbst reden. Mit Gott. Sich stellen.

Unter uns sind die Toten, über uns ist Gott – wir sind von unseren eigenen umgeben, wir sind nicht allein.

Die Volkstradition folgte gut der Trauer. Und er ist nicht vor den Toten davongelaufen. Laut ethnographischem Lexikon waren Allerheiligen (1. November) und der Totentag (2. November) Brauchtumsreiche Tage:

„An diesem Tag ist es immer noch Brauch, Gräber zu reinigen und zu schmücken und zum Gedenken an die Toten Kerzen anzuzünden. Der Folklore zufolge besuchen die Verstorbenen zu dieser Zeit ihre Häuser, daher ist es vielerorts üblich, auch für sie den Tisch zu decken und Brot, Salz und Wasser auf den Tisch zu stellen. Ungarn aus der Bukowina backen, kochen, bringen das Essen zum Friedhof und verteilen es. Sie zünden zu Hause so viele Kerzen an, wie es Tote in der Familie gibt. In den Dörfern entlang der Ipoly zünden diejenigen, die nicht auf den Friedhof gehen können, an Allerheiligen zu Hause Kerzen an. Früher wurde darauf geachtet, wessen Kerze zuerst angezündet wurde, denn dem Glauben zufolge war es derjenige, der in der Familie zuerst starb. In der Gegend von Szeged backten sie einen leeren Kuchen namens Allerheiligenkuchen oder Kodus-Kuchen, den sie den am Friedhofstor wartenden Bettlern schenkten, damit auch sie an die Toten der Familie erinnern konnten. Noch während des Festes wurden die an diesem Tag gebackenen Kuchen an die Bettler verteilt, die am Tor des Friedhofs standen und beteten, damit die Toten ihre Häuser nicht besuchen konnten. Während sie in Jászdózsa auf dem Friedhof eine Kerze anzündeten, ließen sie die Lampe zu Hause brennen, damit die Toten mit ihren Augen darauf schauen konnten. Sie glaubten: „Während die Glocke läutet, sind die Toten zu Hause.“ In den Dörfern entlang des Tápió stellten sie den Toten eine Schüssel mit Essen auf den Tisch.

„In der Nacht zwischen Allerheiligen und dem Tag der Toten feiern die Toten, so der Volksglaube, in der Kirche die Messe. Am Tag der Toten bewirten sie die Armen und Bettler. Im Gyimes-Tal sagte man früher: „Wir kochen für den Tag der Toten, backen Brote und geben sie den Schneemännern.“

Es gibt Orte, an denen Essen auf die Gräber gelegt wird, zum Beispiel in Topolya, aber auch an Bettler wird es verteilt. Am Tag der Toten in Ipolyhídvég aßen nahe Verwandte gemeinsam zu Mittag, gingen dann zum Friedhof und zündeten Kerzen zu Ehren des Verstorbenen an. Am Totentag und auch unter der Woche galt ein Waschverbot, aus Angst, der heimkehrende Verstorbene könnte im Wasser landen. Während des Csallóköz war es auch verboten, sich zu waschen, da die Kleidung dadurch gelb wurde. Sie haben nicht getüncht, weil die Würmer das Haus befallen würden. Auch am Tag der Toten wurden in Slawonien keine Erdarbeiten durchgeführt, denn wer dagegen verstößt, wird bestraft. Es wurde vorhergesagt, dass in Csantavér am Tag der Toten im darauffolgenden Jahr viele Erwachsene durch den Regen sterben würden. Heute ist Allerheiligen und der Tag der Toten in Städten und Dörfern ein Fest des Gedenkens an die Toten: Der Friedhofsbesuch, das Säubern der Gräber und das Anzünden von Kerzen sind für fast alle Pflicht. Die Feier des Totentages mit Beleuchtung verbreitete sich mancherorts erst als neuer Brauch, nach dem Zweiten Weltkrieg beispielsweise in den Dörfern von Kalotaszeg.

In diesem Jahr erschien im Vereinigten Königreich der Band „The Meaning of Mourning“, in dem fünfzehn Philosophen, darunter Balázs Mezei, jeweils ein Kapitel über Tod, Verlust und Trauer schrieben. Der Religionsphilosoph drückt es so aus:

„In der heutigen Kultur gibt es eine Anti-Trauer-Tendenz, die mit der digitalen Kultur zusammenhängt. Sie möchte das Vergehen beiseite legen, die menschliche Unsterblichkeit gewährleisten und die menschliche Identität retten.“ Körperteile, die ihre Funktion nicht mehr erfüllen, können ersetzt werden, Menschen tragen Brillen, Zahnersatz, es gibt Organtransplantationen, warum könnte man nicht etwas ins Gehirn implantieren? Dieser Transhumanismus macht Menschen tatsächlich manipulierbar. Auf Trauerarbeit darf meiner Meinung nach jedoch nicht verzichtet werden, die klassische Verarbeitung des Todes kann und darf nicht vergessen werden. Bedenken Sie zum Beispiel, dass Soldaten berichten, dass diejenigen, die von Angesicht zu Angesicht getötet wurden, ihr Gesicht für den Rest ihres Lebens nicht vergessen werden.“

Es ist besser, sich frühzeitig dem Tod und dem Friedhof zu stellen, damit wir uns unserem Schicksal angemessen stellen können, als davor davonzulaufen. Damit das Leben friedlich verläuft und wir in Würde Abschied nehmen können – und eines Tages auch selbst gehen können.

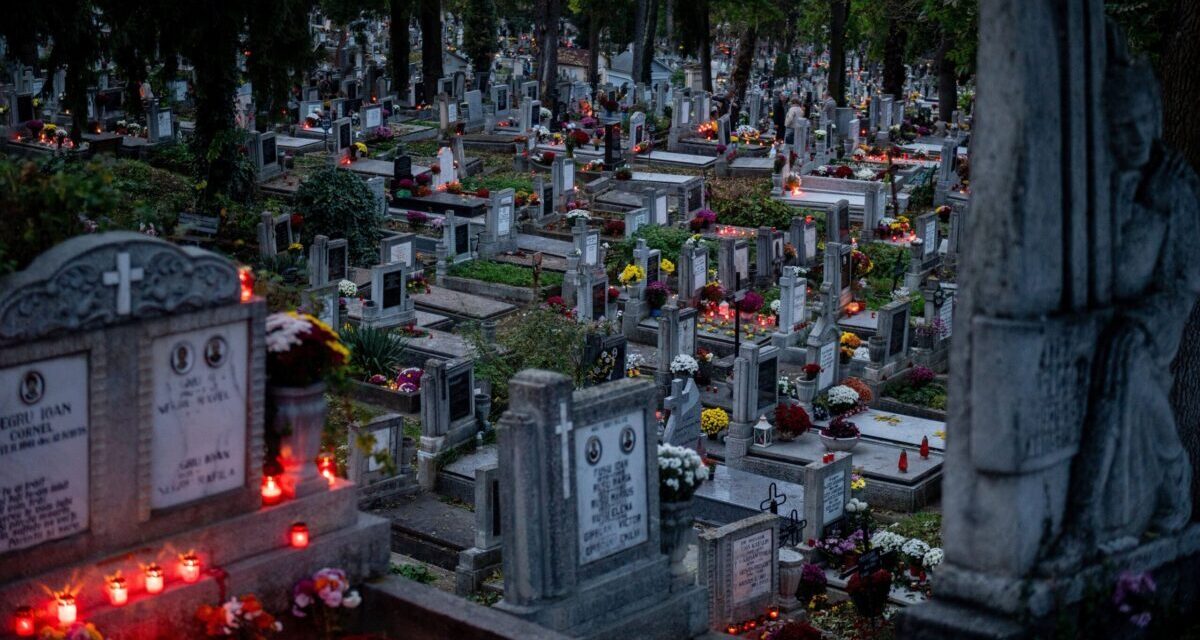

Am Tag der Toten erstrahlen bei schönem Wetter alle Friedhöfe der gepflegten Dörfer in sanftem Kerzenlicht.

An manchen Orten in Siebenbürgen heißt der Tag der Toten: Beleuchtung.

Titelbild: Gräber auf dem Házsongárdi-Friedhof in Cluj

Quelle: MTI/Gábor Kiss